この記事は「日本の英語教育の問題点を知りたい」「なんで日本人は英語を話せないの?」「モニター仮説って何?」といった悩みを抱える方に向けて書かれています。

こんにちは!早稲田大学を卒業後、私立中高で12年間英語を教えてきました。

長期留学を経験せず、独学で英語を学びTOEICスコア920を取得。

6年以上オンライン英会話を継続し、実践的な英語力を高めています。

これまでの経験をもとに、効率的で実践的な学習法をお届けします。

英語を学ぶ上での不安を解消し、確実に成果を出すサポートをします!

中高で英語を6年間学んだのに、話せるようにならない!

そんなことを考えたことはありませんか?私は中学時代から英語が大好きでしたが、中高と英語で良い成績を取っても、全く話せるようになりませんでした。

「どうしたら英語を話せるような授業をすることができるのだろう?」と思い、大学では第二言語習得や英語教授法に関する授業を受け、理想の英語教育について考えました。

その過程で、これまで受けてきた英語教育には様々な問題点があると分かりました。そのうちの1つは、英文法を重視しすぎているということです。

もちろん英文法は英語の習得に必要です。

しかし、あまりにも英文法を重視しすぎると、英語の発話を阻害してしまいます。

この記事では、どうして英文法が発話を阻害するのか、どうしたら英語を話せるようになるのかといったことについて解説します。

・英語教育の問題点について知ることができる

・英語を話せるようになるためにはどうすれば良いのかを知ることができる

日本人は英語を話せない

「日本人は英語を話せない」というのは、誰もが聞いたことがあるのではないでしょうか。

実際に、中学や高校で英語を6年間習ったにもかかわらず、ほとんど英語が話せない人は多いです。

TOEFLの結果からも、こういった傾向を読み取ることができます。TOEFLとは、アメリカのETSという機関によって運営されているテストです。日本でも、大学受験や大学院進学、留学の際に使われているスコアです。

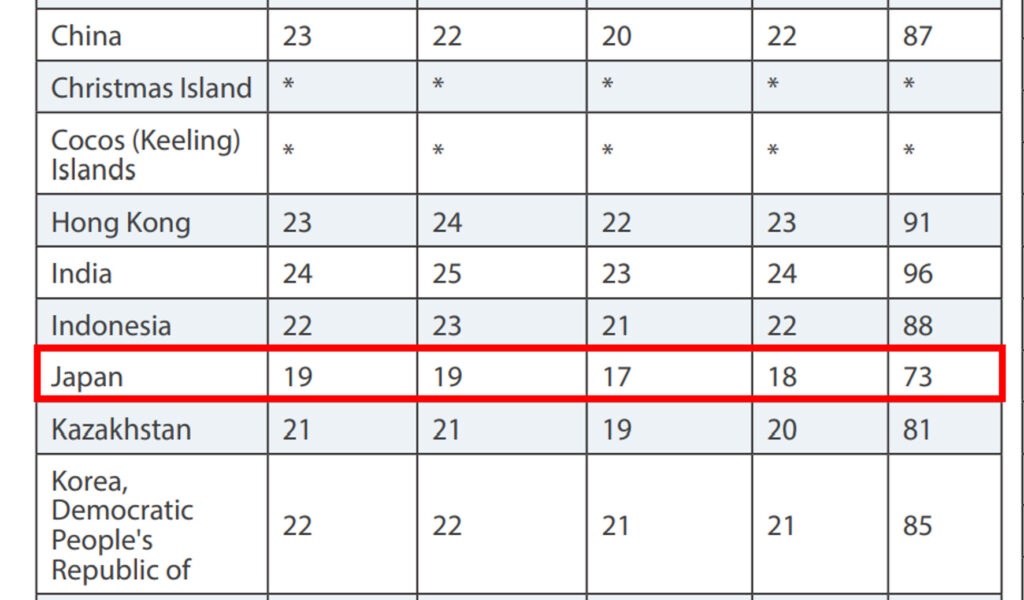

これは、TOEFLスコアの国や地域ごとのデータです。数字に関しては、左から順にリーディング、リスニング、スピーキング、ライティングの平均点を示しています。

この表から、日本のTOEFLスコアが、他のアジアの国々と比べて低いことがわかります。特に低いのが「スピーキング」のスコアです。

中国が20、香港が22、インドが23であるのに対し、日本は17と、かなり低いことが分かります。

以上のことから、客観的に見ても、日本人は英語が話せないと言えるでしょう。

なぜ日本人は英語を話せないのか

では、なぜ日本人は英語を話せないのでしょうか。以下のような理由が考えられます。

- そもそも日本で英語があまり使われていないから

- 英語教育が文法に偏りすぎているから

- インプットの量が足りないから

- アウトプットの量が足りないから

- 日本語と英語の違いが大きいから

日本人が英語を話せないのは、様々な理由が複雑に関わっていると考えられます。

その中でも特に強調したいのは、「英語教育が文法に偏りすぎている」という問題です。

中学や高校で誰もが英語を学んできましたが、英文法に力を入れた人が多いはずです。

理由は受験があるからです。高校受験や大学受験では、文法に関する問題が出題されるため、英文法をしっかり身につける必要があります。

確かに、英文法を学ぶことは英語習得に必要です。特に、英文を正しく理解する際に英文法の知識は不可欠でしょう。

しかし、英語を話す際には、英文法の知識は発話した英文をチェックする役割を果たすことが研究で分かっています。

このように、文法の知識が英文を監視(モニタリング)してしまうという研究を、モニター仮説と言います。

モニター仮説⇒文法知識は発話を阻害する

モニター仮説とは1982年に言語学者のStephen Krashenによって提唱された仮説です。

Stephen Krashenは、英文法のような学習によって得られた知識は、発話の前後に発話をモニター(監視)する機能しか持たないと主張します。

参考:Principles and Practice in Second Language Acquisition

さらに、モニターの使用には個人差があると主張し、モニターを多用しすぎる例を以下のように説明しています。

(i) Monitor Over-users. These are people who attempt to Monitor all the time,

Principles and Practice in Second Language Acquisition p.19

performers who are constantly checking their output with their conscious knowledge of the second language. As a result, such performers may speak hesitantly, often self-correct in the middle of utterances, and are so concerned with correctness that they cannot speak with any real fluency.

引用から、過度にモニターをしてしまう人は、もじもじしながら話すようになったり、発話の途中で文を直したり、過度に正確性を気にするあまり流暢に話せなくなったりする可能性があるということが分かります。

このように、文法を学びすぎるとスピーキングが自然にできなくなってしまうのです。

文法の知識が悪いわけではない

もちろん英文法が悪いわけではありません。

中学生以降になると論理的思考力ができるようになり、文法を理解できるようになります。

英語を日常的に使うことのない環境であれば、文法を学んだ方が効率的に英語を習得できます。そのため、中学生以降であれば、文法の知識を学ぶことは英語の習得に必要でしょう。

このように、発達段階によって英語学習方法は異なります。詳しくは年代別英語学習法の記事を参考にしてください。

また、英文法を学ぶことによって、英文を正確に読んだり、聴いたりすることができます。

さらに、正確な英文を書いたり、正確に話したりするためにも英文法は必要です。

現状で多く使われるのはリーディング能力

英文法の知識は発話を阻害するという説明をしましたが、そもそも日本で生活していて、多く使う可能性があるのはリーディング能力です。

受験者全体の34%は、最も使用する英語技能として「リーディング」を挙げています。この回答の割合が特に高い国・地域は、台湾(44%)、日本(39%)、ヨルダン(38%)、中国(38%)、ペルー(37%)、チリ(37%)です。

2021 Report on Test Takers Worldwide: TOEIC Listening and Reading Test

TOEICの運営会社であるETSの調査によると、日本のアンケート回答者のうち39%が「リーディング」を最も使用すると回答しています。

もちろん業種によりますが、社会人においても日常的に英語を話すことが必要な人はまだまだ少数でしょう。

こういったことも、日本の英語教育でリーディングが重視される背景だと考えられます。

日本の英語教育の問題点

上でも述べた通り、日本人が英語を話せない理由は様々考えられます。

その中の1つとして、日本の英語教育が文法に偏りすぎている点が挙げられます。

英文法を学ぶことによって、知識が発話をモニターしてしまい、自然な発話を阻害してしまいます。

受験英語にも問題がある

なぜ日本の英語教育では文法を教えることに重点を置いてしまうのでしょうか。

その背景には、受験英語が関係していると感じます。

高校受験や大学受験で特に必要とされる技能は「リーディング」です。

リーディングの問題では、速く正確に読むことが必要となります。

そのためには、英文法の知識をしっかりと身につけ、長文を大量に読む練習が必要となります。

アウトプットが足りない

日本の英語教育では、インプット量も足りないのですが、さらに不足しているのはアウトプットです。

アウトプットとは、ライティングやスピーキングを指しますが、特にスピーキングを行う時間が足りていません。

主な理由は以下の通りです。

- 少人数クラスでないため、アウトプットの機会が設けられない

- ネイティブが少ないので、アウトプットがメインの授業を行えない

- 受験でスピーキングが必要ないため、リーディング中心の授業になる

理由をまとめると、スピーキングをする必要性が感じにくく、その指導を行う環境が整っていないということになります。

改善はされているが不十分

こうしたスピーキングができていない状況に対して、改善しようとする試みはあります。

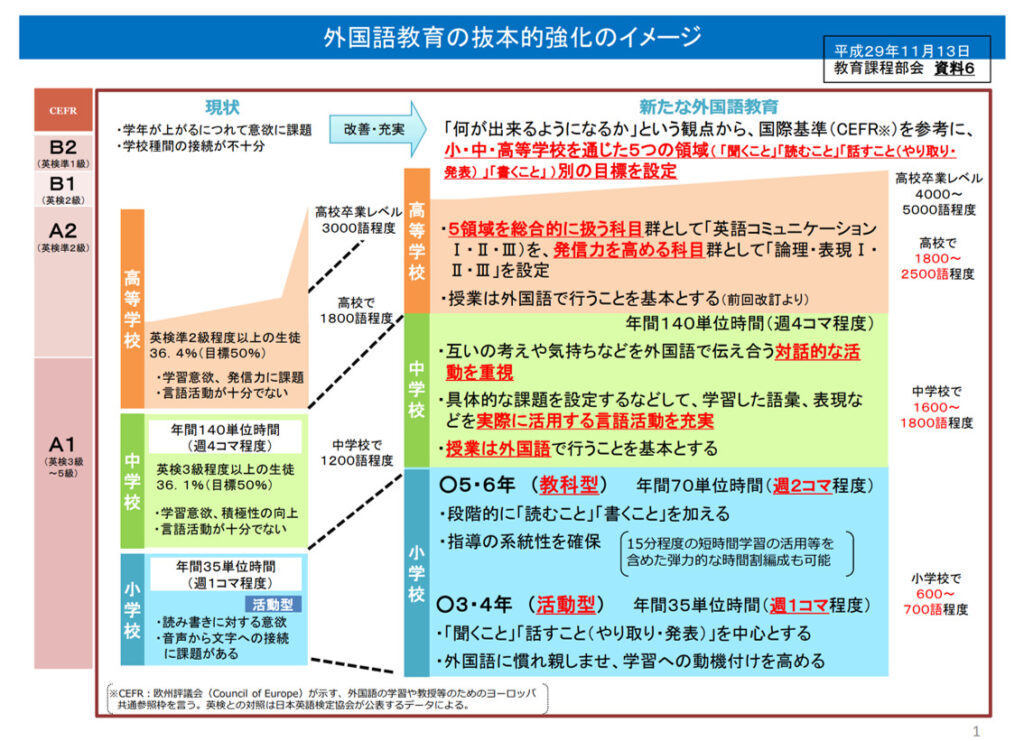

小学校では2020年度、中学校では2021年度、高校では2022年度より新学習指導要領が実施されました。

これまでの読んだり書いたりする活動が十分でないという反省から、様々な改善がなされています。

具体的には、以下の通りです。

- 小学校3・4年生から英語学習の開始

- 小学校5・6年生での英語の教科化

- 中学校では授業は英語で行われるようになり、対話的な活動を重視

- 高校では発信力を高める「論理・表現」の科目を設置

また、大学受験における、外部資格の利用も広がっています。英検やGTECといったスコアを用いて受験をすることができるような制度が増えています。

外部資格ではスピーキングの能力が求められるものが多いため、少しずつスピーキングの重要性も高まってきているように感じます。

しかし、こうした改善があっても、スピーキング能力を上げるには不十分であると感じます。

実際に授業で英語を教えていても、授業内だけでのアウトプットでは足りません。

解決策:英語を話せるようになるためには⇒アウトプットを増やす

これまで日本語の英語教育の問題点を挙げてきました。文法重視でアウトプットが少ない英語教育では、英語を話せるようにはなりません。

では、どうしたらよいのでしょうか。

日常生活では英語を話す機会が少ない

英語を話せるようになるためのシンプルな解決策は、「英語を話す練習をすること」です。

しかし、日本に住んでいると、英語を話す機会がほとんどありません。

レストランでは日本語で注文をすることができ、必要な情報のほとんどは日本語で調べることができます。

英語を話す機会がなければ、英語を話す練習をするモチベーションも上がらないはずです。

英語を話す機会を自ら作る必要がある

普通に日本で生活していると、英語を話す機会がありません。そのため、自ら英語を話さなくてはならないような環境を作らなければなりません。

英語を話す環境を作る方法としては以下が考えられます。

- 語学スクールに通う

- 国際交流パーティに参加してみる

- バーなどで外国人に話しかけてみる

- オンライン英会話のサービスを活用する

上で挙げたすべてをこれまで経験してきましたが、特におすすめなのがオンライン英会話です。

料金も安く、場所や時間を気にすることがないので、気軽に英会話を行うことができます。

オンライン英会話の選び方については別の記事を参考にしてください。

まとめ⇒自ら行動しなければ英語は話せるようにならない

これまで日本の英語教育の問題点と、話せるようになるための解決策について説明しました。

学校教育で習う英文法は、発話をモニターしてしまい、流暢な発話を阻害してしまいます。

英文法を重視してしまう背景には受験英語があります。

徐々にそういった状況は改善されつつあるものの、学校英語だけでは話せるようにはならないのが現状です。

こういった状況を打開するには、自ら行動して、英語を話す環境に飛び込むしかありません。

その中でもおすすめなのが「オンライン英会話」です。

環境を変えれば習慣が変わり、習慣が変われば人生が変わります。

英語が話せる人生に向けて、挑戦してみませんか?

コメント